1592.03.27 (선조 25)이순신 장군, 거북선 진수

1545.04.28 이순신 탄생 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11335866

1592.05.07 옥포 해전 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11336120

1598.05.29 노량해전 승리 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11336887

1592.07.08 한산도대첩 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11338143

1592.07.10 당포해전 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11338203

1597.09.15 명량대첩 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11339998

1598.11.17 난중일기 끝맺음 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11341603

1598.11.18 이순신 사망 : http://blog.daum.net/gjkyemovie/11341631

1592 - 이순신 장군, 거북선 진수

1591년(선조 24) 이순신(李舜臣, 1545~1598)은 전라좌도수군절도사로 순천부(順天府)의 영지에 부임하면서 왜구의 침입에 대비하여 특수전함인 거북선을 만들 것을 착안하였다. 《난중일기》에 의하면 여수(麗水) 앞바다에서 거북선을 진수한 것은 1592년 3월 27일이고, 이에 장치한 지자포(地字砲)·현자포(玄字砲)를 시험사격한 것은 4월 12일이었다. 그 뒤 거북선은 당포해전(唐浦海戰)에 처음 출동한 것을 시작으로 한산도(閑山島) 등지에서 혁혁한 전공을 세웠다. /yahoo

《난중일기(亂中日記)》에 따르면 거북선에 비치한 포(砲)를 처음 발사한 날은 임진년(壬辰年:1592) 3월 27일이며, 처음 해전에 참가한 것은 장계(狀啓)에서 “5월 29일 사천해전(泗川海戰)”이라 하였다. /naver

이순신 장군은 임진왜란이 일어나자 옥포에서 일본 수군과 첫 해전을 벌여 30여 척을 격파하였다(옥포대첩). 이어 사천에서는 거북선을 처음 사용하여 적선 13척을 분쇄하였다(사천포해전). 또 당포해전과 1차 당항포해전에서 각각 적선 20척과 26척을 격파하는 등 전공을 세워 자헌대부로 품계가 올라갔다. 같은해 7월 한산도대첩에서는 적선 70척을 대파하는 공을 세워 정헌대부에 올랐다. 또 안골포에서 가토 요시아키[加珙嘉明]의 수군을 격파하고(안골포해전), 9월 일본 수군의 근거지인 부산으로 진격하여 적선 100여 척을 무찔렀다(부산포해전)

거북선

조선시대에 사용되었던 전투함(戰鬪艦)의 하나.

일명 귀선(龜船)이라고도 한다.

거북선에 관한 기록은 조선 초기의 〈태종실록〉에 처음 보이기 시작한다. 1413년(태종 13)에 "왕이 임진강 나루를 지나다가 귀선과 왜선으로 꾸민 배가 해전연습을 하는 모양을 보았다"라는 구절이 있고, 또 1415년(태종 15)에는 좌대언(左代言) 탁신(卓愼)이 "귀선의 전법은 많은 적과 충돌하더라도 적이 해칠 수가 없으니 결승의 양책이라 할 수 있으며, 더욱 견고하고 정교하게 만들게 하여 전승의 도구로 갖추어야 한다"는 뜻을 상소하고 있다. 이러한 기록 내용으로 보아 거북선은 왜구의 격퇴를 위하여 돌격선으로 특수하게 제작된 장갑선(裝甲船)이었음을 알 수 있다. 따라서 거북선의 기원을 왜구의 침해가 가장 심했던 고려 말기로 보는 견해도 있다.

이와 같이 거북선은 고려말, 또는 조선 초기에 이미 제조·사용되었으며, 1592년(선조 25) 임진왜란(壬辰倭亂) 당시에는 이순신(李舜臣)에 의하여 창제된 철갑선으로서의 거북선이 실용화되었다. 철갑선으로서 세계적 선구인 이순신의 거북선은 임진왜란 초반의 잇따른 해전에서 함대의 선봉이 되어 돌격선의 위력을 남김없이 발휘하였다. 그러나 이순신의 투옥과 더불어, 또는 그의 전몰 이후에는 거북선의 실용이 저하되고 만다. 임진왜란 후 거북선은 시대에 따라 당초의 제도를 상실하고 변모하면서 조선 말기까지 각 수영에 존재하였다. 따라서 가장 큰 관심의 대상이 된 거북선은 임진왜란 당시 이순신에 의하여 창작, 구사된 거북선이다.

/네이트 백과사전

이순신 [ 李舜臣 ]

1545(인종 1)∼1598(선조 31). 조선 중기의 명장.

본관은 덕수(德水). 자는 여해(汝諧). 아버지는 정(貞)이며, 어머니는 초계 변씨(草溪卞氏)로 수림(守琳)의 딸이다. 서울 건천동(乾川洞:지금의 중구 인현동 부근)에서 출생하였다. 그의 가계는 고려 때 중랑장을 지낸 이돈수(李敦守)로부터 내려오는 문반(文班)의 가문으로, 이순신은 그의 12대손이 된다.

그러나 할아버지 백록(百祿)이 조광조(趙光祖) 등 지치주의(至治主義)를 주장하던 소장파 사림(少壯派士林)들과 뜻을 같이하다가 기묘사화의 참화를 당한 뒤로는 아버지 정도 관직에 뜻을 두지 않았던 만큼 이순신이 태어날 즈음에 가세는 이미 기울어 있었다.

그러하였음에도 그가 뒤에 명장으로 나라에 큰 공을 남길 수 있었던 것은 유년시절에 어머니 변씨로부터 큰 영향을 받았던 때문이었다. 변씨는 현모로서 아들들을 끔찍이 사랑하면서도 가정교육을 엄격히 하였다.

그는 위로 희신(羲臣)·요신(堯臣)의 두 형과 아우 우신(禹臣)이 있어 모두 4형제였다. 형제들의 이름은 돌림자인 신(臣)자 위에 삼황오제(三皇五帝) 중에서 복희씨(伏羲氏)·요(堯)·순(舜)·우(禹)임금을 시대순으로 따서 붙인 것이다.

그는 사대부가의 전통인 충효와 문학에 있어서 뛰어났을 뿐 아니라 시재(詩才)에도 특출하였으며 정의감과 용감성을 겸비하였으면서도 인자한 성품을 지니고 있었다.

강한 정의감은 뒤에 상관과 충돌하여 모함을 받기도 하였으며, 용감성은 적을 두려워하지 않고 전투에서 매양 선두에 나서서 장졸들을 지휘함으로써 예하장병의 사기를 북돋 워 여러 전투에서 전승의 기록을 남길 수 있었다.

또, 그의 인자한 성품은 홀로 계신 노모를 극진히 받들 수 있었고, 어버이를 일찍 여읜 조카들을 친아들같이 사랑할 수 있었다.

그의 시골 본가는 충청남도 아산시 염치면 백암리이나 어린 시절의 대부분은 생가인 서울 건천동에서 자란 듯하다. 같은 마을에 살았던 유성룡(柳成龍)은 ≪징비록 懲毖錄≫에서 이순신이 어린 시절부터 큰 인물로 성장할 수 있는 자질을 갖추고 있었음을 다음과 같이 묘사하고 있다.

“순신은 어린 시절 얼굴 모양이 뛰어나고 기풍이 있었으며 남에게 구속을 받으려 하지 않았다. 다른 아이들과 모여 놀라치면 나무를 깎아 화살을 만들고 그것을 가지고 동리에서 전쟁놀이를 하였으며, 자기 뜻에 맞지 않는 자가 있으면 그 눈을 쏘려고 하여 어른들도 그를 꺼려 감히 그의 문앞을 지나려 하지 않았다. 또 자라면서 활을 잘 쏘았으며 무과에 급제하여 발신(發身)하려 하였다. 또 자라면서 말타고 활쏘기를 좋아하였으며 더욱이 글씨를 잘 썼다.”

28세 되던 해에 비로소 무인 선발시험의 일종인 훈련원별과(訓鍊院別科)에 응시하였으나 불운하게도 시험장에서 달리던 말이 거꾸러지는 바람에 말에서 떨어져서 왼발을 다치고 실격하였다.

그 뒤에도 계속 무예를 닦아 4년 뒤인 1576년(선조 9) 식년무과에 병과로 급제하여 권지훈련원봉사(權知訓鍊院奉事)로 처음 관직에 나갔다.

이어 함경도의 동구비보권관(董仇非堡權管)에 보직되고, 이듬해에 발포수군만호(鉢浦水軍萬戶)를 거쳐, 1583년 건원보권관(乾原堡權管)·훈련원참군(訓鍊院參軍)을 역임하고, 1586년에는 사복시주부가 되었다. 그러나 무관으로 발을 들여놓은 그의 진로는 순탄하지만은 않았다.

그는 사복시주부에 이어 조산보만호 겸 녹도둔전사의(造山堡萬戶兼鹿島屯田事宜)가 되었는데, 이 때 그는 국방의 강화를 위하여 군사를 더 보내줄 것을 중앙에 요청하였으나 들어주지 않던 차에 호인(胡人)의 침입을 받고 적은 군사로 막아낼 수 없어 부득이 피하게 되었다.

그런데 조정에서는 그것이 오로지 그의 죄라 하여 문책하였다. 그러나 그는 처형당할 것을 두려워하지 않고 주장(主將)의 판결에 불복하면서 첨병(添兵)을 들어주지 않고 정죄(定罪)한다는 것은 옳지 않다 하여 끝내 자기의 정당성을 주장하였다.

이 사실이 조정에 알려져서 중형을 면하기는 하였으나, 첫번째로 백의종군(白衣從軍)이라는 억울한 길을 걷게 되었다.

그 뒤 전라도관찰사 이광(李洸)에게 발탁되어 전라도의 조방장(助防將)·선전관 등이 되고, 1589년 정읍현감으로 있을 때 유성룡에게 추천되어 고사리첨사(高沙里僉使)로 승진, 이어 절충장군(折衝將軍)으로 만포첨사(滿浦僉使)·진도군수 등을 지내고, 47세가 되던 해에 전라좌도수군절도사가 되었다.

그는 곧 왜침이 있을 것에 대비하여 좌수영(左水營:여수)을 근거지로 삼아 전선(戰船)을 제조하고 군비를 확충하는 등 일본의 침략에 대처하였고, 나아가서 군량의 확보를 위하여 해도(海島)에 둔전(屯田)을 설치할 것을 조정에 요청하기도 하였다.

이듬해인 1592년 4월 13일 일본의 침입으로 임진왜란이 발발되었는데 일본의 대군이 침입해 왔다는 급보가 전라좌수영에 전달된 것은 이틀 뒤였다.

이 날은 국기일(國忌日)이었으므로 그는 공무를 보지 않고 있었는데, 해질 무렵 경상우수사 원균(元均)으로부터 왜선 350여 척이 부산 앞바다에 정박중이라는 통보에 이어 부산과 동래가 함락되었다는 급보가 들어왔다.

그 때 부산 앞바다의 방어를 맡은 경상좌수영의 수군은 왜선단을 공격하지도 않았고, 경상좌수사 박홍(朴泓)은 부산이 함락된 뒤에야 예하 장졸을 이끌고 동래 방면에 당도하였으나 동래가 함락되는 것을 보고는 군사를 돌려 육지로 도망하였다.

또, 거제도에 근거를 둔 우수사 원균은 적이 이르기도 전에 싸울 용기를 잃고 접전을 회피함으로써 일본군은 조선수군과 한번 싸우지도 않고 제해권을 장악하였다.

이러한 소식에 접한 그는 즉시 전선을 정비하고 임전태세를 갖추었지만, 적을 공략하기에 앞서 전황을 면밀히 분석하였다. 그의 휘하 전함대는 4월 29일 수영 앞바다에 총집결하여 매일 작전회의가 열리고 기동연습도 강행하여 완전한 전투태세에 임하게 되고, 그는 총지휘관으로 5월 2일 기함에 승선하였다.

4일 새벽 출진을 명하니, 이때의 규모는 전선 24척, 협선(狹船) 15척, 포작선(鮑作船) 46척, 도합 85척의 대선단이었다. 이틀 뒤 한산도(閑山島)에 이르러 경상우수사 원균의 선단을 만났는데, 그 규모는 전선 3척과 협선 2척에 불과하였으나 연합함대를 조직하지 않을 수 없었다.

7일 옥포(玉浦) 앞바다를 지날 무렵 척후선(斥候船)으로부터 적선이 있음을 알리는 연락이 왔다. 이 때 옥포에 정박중인 적선은 30여 척이었다.

왜군은 조선수군이 해상으로부터 공격해 오리라고는 생각도 못하고 육지에 올라가서 불을 지르고 약탈을 자행하다가 아군의 공격 소식을 듣고 급히 배에 올라 도망하려 하였으나 그럴 기회를 주지 않았다.

순식간에 왜선 26척이 조선수군의 포화와 불화살〔火矢〕에 격파되고 많은 왜병이 궤멸되었다. 이 싸움이 옥포대첩으로 그의 최초의 해전으로 기록된다.

옥포해전이 있던 다음날에는 고성의 적진포(赤珍浦)에 정박중인 왜선 13척을 쳐서 불태웠다. 제1차 출동 후 전력을 보강하고 전선을 정비한 뒤 다음 출동에 대비하고 있던 그는 일본수군의 주력함대가 서쪽으로 나아간다는 정보가 계속 들어오자, 전라우수사 이억기(李億祺)에게 합동으로 출동하여 왜선을 격파할 것을 제의하였다.

그러나 경상우수사 원균으로부터 왜선 10여 척이 사천·곤양 등지로 진출하였다는 보고를 받고 예정출동일을 변경하여 적에게 선제공격을 가하기로 하였다.

5월 29일 그는 거북선을 앞세우고 23척의 전선으로 여수항을 출항하였다. 노량(露梁) 앞바다에 이르러 전선 3척을 인솔하고 있던 원균이 그의 전함에 올라와 적정을 상세히 설명하였다. 조선수군은 곧 일본수군이 정박중인 사천으로 달려갔다. 이 때 왜군은 대부분 상륙하여 있었고 해변에는 왜선 12척이 줄지어 정박하고 있었다.

그는 공격이 용이하지 않자 그들을 바다로 유인하여 섬멸할 계획을 세웠으며, 그 작전계획은 적중하여 왜선 12척을 파괴하고 많은 왜군을 섬멸하였다.

이 싸움에서 군관(軍官) 나대용(羅大用) 등이 부상하였고, 그도 적의 조총탄에 맞아 왼쪽어깨가 뚫리는 부상을 입었다. 이 싸움에서 최초로 출동한 거북선의 위력은 확고한 인정을 받았다. 6월 2일 왜선이 당포(唐浦)에 정박중이라는 보고를 받은 그는 곧 그곳으로 달려갔다.

당포 선창에는 일본수군장 가메이(龜井玆矩)와 구루시마(來島通元)가 인솔하는 대선 9척, 중·소선 12척이 정박하고 있었으며, 일본수군들은 성 안팎에서 방화와 약탈을 자행하다 조선수군을 보고 발포하였으나 거북선을 앞세운 조선수군의 맹렬한 공격으로 대패하고 왜장 구루시마가 전사하였다.

당포해전 다음날 그의 함대는 가박지(假泊地)인 창신도(昌信島)를 떠났다. 다음날 당포 앞바다에서 왜선이 거제로 향하였다는 정보를 받고 즉시 전함대에 거제출격을 명하고 발선(發船)하려는 때에 전라우수사 이억기가 전선 25척을 이끌고 이곳에 오자 그는 매우 반갑게 맞았다.

5일 아침 전선 51척과 중·소선 수십척의 연합함대는 일제히 거제로 향하였다. 이 때 피난민으로부터 거제로 도피하였던 왜선단이 다시 당항포로 도주하였다는 정보가 들어왔다. 그와 이억기와의 연합함대는 바로 길을 바꾸어 당항포로 향하였다. 당항포 내만(內灣)에는 왜의 대선 9척, 중선 4척, 소선 13척이 정박 중이었다.

조선수군의 내습을 발견한 일본수군은 먼저 공격을 가해 왔다. 아군의 전선들은 적선을 포위하고 먼저 거북선을 돌입시켜 맹공을 가하였다. 이 싸움에서 왜군은 대패하였고 왜선은 모두 소실되었다.

이와 같이 이순신은 해전에서의 연전연승으로 자헌대부(資憲大夫)에 승계(陞階)되었다. 그 뒤 그는 다시 선제공격으로 거제·가덕에 출몰하는 일본수군을 격멸하기 위하여 우수사 이억기에게 작전을 전달하고 연합함대의 조직을 통첩하고, 7월 6일 전라좌·우수군이 일제히 출동한 뒤 노량해상에서 경상우수사 원균의 전선 7척과도 합세하였다.

이 때 일본군은 해전에서의 패배를 만회하기 위하여 병력을 증강하여 견내량(見乃梁)에는 적장 와키사카(脇坂安治) 등이 인솔한 대선 36척, 중선 24척, 소선 13척이 정박하고 있었다. 그는 견내량이 지형이 좁고 활동이 불편하다는 판단 아래 장소를 한산도로 물색하였다.

그는 약간의 판옥선(板屋船)으로 일본의 수군을 공격하면서 한산도 앞바다로 유인한 뒤 학익진(鶴翼陣)을 쳐 일제히 총통(銃筒)을 발사하는 등 맹렬한 공격을 가하여 층각선(層閣船) 7척, 대선 28척, 중선 17척, 소선 7척을 격파하였다.

이 싸움에서 와키사카의 가신(家臣) 와키사카사베에(脇坂左兵衛)·와타나베(渡邊七右衛門)를 위시하여 이름 있는 자들이 전사하였다. 그는 이 한산대첩의 공으로 정헌대부(正憲大夫)에 승계되었다.

한산대첩 후 그는 다시 전진하여 안골포(安骨浦:창원군 웅천면)의 적선을 격파하였다. 와키사카와 합동작전을 하려던 구키(九鬼嘉隆)·가토(加藤嘉明) 등의 일본수군장은 와키사카의 수군이 전멸하였다는 소식을 듣고 안골포에 정박 중이었다.

그는 수심이 얕아서 적선을 유인하여 공격하려 하였으나 적선이 포구 밖으로 나오지 않자, 여러 장수에게 명하여 교대로 종일토록 적선을 공격하여 대선을 거의 분멸(焚滅)하였다.

제3차 출동의 결과로 가덕도 서쪽의 제해권을 완전히 장악한 그는 왜침의 교두보인 부산포공격의 결단을 내렸다. 전라좌·우도의 전선 74척, 협선 92척은 8월 24일 좌수영을 떠나 가덕도 근해에서 밤을 지냈다. 공격 전날은 밤을 새우며 원균·이억기와 작전회의를 하여 부산포공격에 따른 작전을 구상하였다.

9월 1일 오전 몰운대(沒雲臺)를 지나 파도를 헤치고 다대포를 바라보며 절영도(絶影島:지금 影島)에 이르렀을 때, 왜의 대선 수 척이 아군함대를 보고 도주하였다.

절영도에서는 수 척의 적선을 쳐부수고 척후선을 부산포에 보내어 적정을 탐지하게 한 결과, 왜선 약 500척이 선창 동쪽 산기슭 해안에 줄지어 정박해 있고 대선 4척이 초량(草梁) 쪽으로 나오고 있다는 보고였다.

적이 부산포를 요새화한 것을 알게 된 여러 장수들은 부산포로 깊이 들어가기를 꺼렸으나, 그는 이를 거부하고 독전기(督戰旗)를 높이 들고 진격을 재촉하였다. 우부장(右部將) 정운(鄭運) 등이 선두에 서서 먼저 바다로 나오는 왜군의 대선 4척을 공격하여 불사르니, 뒤에 있던 여러 전선들도 함께 돌진하였다.

그러나 3진으로 나누어져 정박 중인 일본수군의 대·중·소선 470여 척은 아군의 위용에 눌려 나오지 못하고 있다가 아군이 돌진하며 맹공을 가하자, 배의 안과 성 안, 굴 속에 있던 왜군은 모두 산으로 올라가 아군에게 총통과 화전을 쏘았다. 아군은 이에 맞서 더욱 맹공을 가하며 종일토록 교전하여 적선 100여 척을 격파하였다.

날이 어둡자 그는 육지로 올라가는 것을 포기하고 전함을 돌리게 하였다. 이 싸움에서 적의 피해는 말할 수 없이 컸으며, 아군도 이 해전에서 30여 명의 사망자를 냈으며 특히 녹도만호(鹿島萬戶) 정운이 전사하였다. 1593년 다시 부산과 웅천의 적 수군을 궤멸, 남해안 일대의 적군을 완전히 소탕하고 한산도로 진을 옮겨 본영으로 삼고, 그 뒤 최초로 삼도수군통제사(三道水軍統制使)가 되었다.

이듬해 명나라 수군이 내원(來援)하자, 죽도(竹島)로 진을 옮기고, 이어 장문포(長門浦)에서 왜군을 격파, 적군의 후방을 교란하여 서해안으로 진출하려는 왜군의 전진을 막아 이들의 작전에 큰 차질을 가져오게 하였다.

그 뒤 명나라와 일본 간의 강화회담이 진행되면서 전쟁이 소강상태에 들어가자, 그는 후일에 대비하여 군사훈련, 군비확충, 피난민 생업의 보장, 산업장려 등에 힘썼다.

1597년 명·일 사이의 강화회담이 결렬되자, 본국으로 건너갔던 왜군이 다시 침입하여 정유재란이 일어났다. 그러자 그는 적을 격멸할 기회가 다시 왔음을 기뻐하고 싸움에 만전을 기하였다. 그러나 그는 원균의 모함과 왜군의 모략으로 옥에 갇히는 몸이 되었다.

고니시(小西行長)의 부하이며 이중간첩인 요시라(要時羅)라는 자가 경상우병사 김응서(金應瑞)에게 가토(加藤淸正)가 어느날 바다를 건너올 것이니 수군을 시켜 이를 사로잡을 것을 은밀히 알려오자, 조정에서는 통제사 이순신에게 이를 실행하라는 명령을 내렸다.

그는 이것이 적의 흉계인 줄 알면서도 부득이 출동하였으나, 가토는 이미 수일 전에 서생포(西生浦)에 들어온 뒤였다. 이 때 마침 조정에서도 영의정 유성룡을 몰아내려는 자들이 있었다. 그는 유성룡이 전라좌수사로 추천한 사람이라 이를 구실로 먼저 그가 모함당하게 되었다.

또, 그 중에서도 경상우수사 원균 같은 이는 한층 더 노골적인 불만을 가졌던 터라 이순신을 모함하는 소를 올리게 되었다. 상소를 받은 선조는 돌아가는 실정을 정확하게 파악하지 못하여 원균의 상소만을 믿고 크게 노하여 이순신이 명령을 어기고 출전을 지연하였다는 죄를 들어 그에게 벌을 주고 원균으로 하여금 그 직을 대신하게 하였다.

그러나 유성룡은 끝까지 “통제사의 적임자는 이순신밖에 없으며, 만일 한산도를 잃는 날이면 호남지방 또한 지킬 수 없습니다.” 하고 간청하였지만 정세판단에 어두운 선조가 그것을 받아들일 리 없었기에, 이순신을 잡아들이라는 명령만을 내렸다.

이 때 그는 전선을 거느리고 가덕도 앞바다에 있었는데, 이러한 소식을 듣고 바로 본영인 한산도로 돌아와 진중을 정리하고 원균에게 직위를 인계하였다. 당시 한산도에는 밖에 있는 군량미를 제외하고도 9,914석의 군량이 있었으며, 화약은 4,000근, 총통은 각 선척에 적재한 것을 제외하고도 300자루나 되었다.

이 때, 영남지방을 순시하던 도체찰사 이원익(李元翼)은 그가 체포되었다는 소식을 듣고 “왜군이 두려워하는 것은 우리의 수군인데, 이순신을 바꾸고 원균을 보내서는 안 된다.”고 반대하는 치계(馳啓)를 올렸지만 허사였다.

그가 서울로 압송되자, 지나는 곳곳마다 남녀노소 할 것 없이 백성들이 모여들어 통곡을 하며 “사또는 우리를 두고 어디로 가십니까. 이제 우리는 모두 죽었습니다.” 하였다.

서울로 압송된 그는 이미 해전에서 혁혁한 공을 세워 나라를 위기에서 구하였지만, 그러한 공로도 아랑곳없이 가혹한 고문이 계속되었다.

그러나 그는 남을 끌어들이거나 헐뜯는 말은 한마디도 없이 자초지종을 낱낱이 고하였다. 죽음 직전에서 그는 우의정 정탁(鄭琢)의 변호로 간신히 목숨을 건지고 도원수 권율(權慄)의 막하(幕下)로 들어가 두번째 백의종군을 하게 되었다.

남해안으로 향하던 그는 중도에서 어머니의 부고를 받고 “세상천지에서 나 같은 일을 겪는 수도 있을까. 일찍이 죽는 것만 같지 못하다.”라고 한탄하면서 잠시 들러 성복(成服)을 마친 다음 슬픔을 이기고 다시 남쪽으로 향하였다.

그 해 7월 삼도수군통제사 원균이 적의 유인전술에 빠져 거제 칠천량(漆川梁)에서 전멸당함으로써 그가 힘써 길러온 무적함대는 그 형적조차 찾아볼 수 없게 되었고, 한산도의 군비는 그 형체를 알아볼 수 없었다.

초계(草溪)에서 이 소식을 들은 그는 “우리가 믿은 것은 오직 수군인데 그같이 되었으니 다시 희망을 걸 수 없게 되었구나.” 하며 통곡하였다.

원균의 패보가 조정에 이르자 조야(朝野)가 놀라서 어찌할 바를 몰랐고, 왕은 비국대신(備局大臣)들을 불러 의논하였으나 당황하여 바로 대답도 못하였다. 오직 병조판서 이항복(李恒福)만이 그를 다시 통제사로 기용할 것을 주장하였을 뿐이었다.

이리하여 조정을 기만하고 임금을 무시한 죄, 적을 토벌하지 않고 나라를 저버린 죄, 다른 사람의 공을 빼앗고 모함한 죄, 방자하여 꺼려함이 없는 죄 등의 많은 죄명을 뒤집어씌워 죽이려고까지 하였던 그를 다시 통제사로 기용하지 않을 수 없었다.

이에 선조도 변명할 말이 궁하였던지 교서(敎書)에서 “지난번에 경의 관직을 빼앗고 죄를 주게 한 것은 또한 사람이 하는 일이라 잘 모르는 데서 나온 것이오, 그래서 오늘날 패전의 욕을 보게 된 것이니 그 무엇을 말할 수 있겠소.” 하며 얼버무렸다.

통제사에 재임용된 그는 남해 등지를 두루 살폈으나 남은 군사 120인에 병선 12척이 고작이었다. 그러나 실망하지 않고 조정의 만류에도 불구하고 수전에서 적을 맞아 싸울 것을 결심하였다.

명량해전(鳴梁海戰)에 앞서 장병에게 필승의 신념을 일깨운 다음 8월 15일 13척(일설에 12척)의 전선과 빈약한 병력을 거느리고 명량에서 133척의 적군과 대결하여 31척을 부수는 큰 전과를 올렸다. 이 싸움은 재차 통제사로 부임한 뒤의 최초의 대첩이며 수군을 재기시키는 데 결정적인 구실을 한 싸움이었다.

명량대첩으로 제해권을 다시 찾은 그는 보화도(寶花島:목포의 高下島)를 본거로 삼았다가, 다음해 2월에 고금도(古今島)로 영(營)을 옮긴 다음, 군사를 옮겨 진(鎭)을 설치하고 백성들을 모집하여 널리 둔전을 경작시키고 어염(魚鹽)도 판매하였다.

이로 인하여 장병들이 다시 모여들고 난민(難民)들도 줄을 이어 돌아와서 수만 가를 이루게 되었으며, 군진(軍鎭)의 위용도 예전 한산도시절에 비하여 10배를 능가할 수 있게 되었다. 이렇듯 단시일에 제해권을 회복하고 수군을 재기시킬 수 있었던 것은 오로지 그의 개인적 능력에 의한 것이었다.

1598년 11월 19일 그는 노량에서 퇴각하기 위하여 집결한 500척의 적선을 발견하고 싸움을 기피하려는 명나라 수군제독 진린(陳璘)을 설득하여 공격에 나섰다. 그는 함대를 이끌고 물러가는 적선을 향하여 맹공을 가하였고, 이것을 감당할 수 없었던 일본군은 많은 사상자와 선척을 잃었다.

그러나 선두(船頭)에 나서서 적군을 지휘하던 그는 애통하게도 적의 유탄에 맞았다. 그는 죽는 순간까지 “싸움이 바야흐로 급하니 내가 죽었다는 말을 삼가라.” 하고 조용히 눈을 감았다.

운명을 지켜보던 아들은 슬픔을 이기지 못하여 그대로 통곡하려 하였으나, 이문욱(李文彧)이 곁에서 곡을 그치게 하고 옷으로 시신을 가려 보이지 않게 한 다음, 북을 치며 앞으로 나아가 싸울 것을 재촉하였다.

군사들은 통제사가 죽은 사실을 미처 모른 채 기운을 내어 분전하여 물러나는 왜군을 대파하였으며, 모두들 “죽은 순신이 산 왜군을 물리쳤다.”며 외쳤다. 부음(訃音)이 전파되자 모든 백성들이 애통해 하였다.

그는 지극한 충성심, 숭고한 인격, 위대한 통솔력으로 보아 임진왜란 중에 가장 뛰어난 무장으로 큰 공을 세워 위기에 처한 나라를 구하였을 뿐만 아니라 민족사에 독보적으로 길이 남을 인물이다.

명나라 수군제독 진린도 그를 평하여 “유경천위지지재 보천욕일지공(有經天緯地之才 補天浴日之功)”이라 하여 높이 평가하였고, 그의 부음을 접하자 땅을 치며 통곡하였다.

≪선조실록≫에서 사관(史官)은 그의 죽음에 대하여 “그의 단충(丹忠)은 나라를 위하여 몸을 바쳤고, 의를 위하여 목숨을 끊었네. 비록 옛날의 양장(良將)이라 한들 이에서 더할 수가 있겠는가. 애석하도다! 조정에서 사람을 쓰는 것이 그 마땅함을 모르고, 순신으로 하여금 그 재주를 다 펼치지 못하게 하였구나. 병신년·정유년 사이 통제사를 갈지 않았던들 어찌 한산도의 패몰(敗沒)을 초래하여 양호지방(兩湖地方:忠淸·全羅道)이 적의 소굴이 되었겠는가. 그 애석함을 한탄할 뿐이로다.”라고 평하였다.

그는 당대에는 죽음으로써 나라를 구하였고, 사후(死後)에는 그 정신으로써 민족의 나아갈 길을 일깨워 주었다. 해전사연구가(海戰史硏究家)이며 이순신을 연구한 발라드(G.A.Ballard) 제독은 그에 대하여 다음과 같이 평하였다.

“이순신 제독은 서양 사학자들에게는 잘 알려져 있지 않다. 그러나 그의 업적은 그로 하여금 넉넉히 위대한 해군사령관 가운데서도 뛰어난 위치를 차지하게 하였다. 이순신은 전략적 상황을 널리 파악하고 해군전술의 비상한 기술을 가지고 전쟁의 유일한 참정신인 불굴의 공격원칙에 의하여 항상 고무된 통솔정신을 겸비하고 있었다. 어떠한 전투에서도 그가 참가하기만 하면 승리는 항상 결정된 것과 같았다. 그의 물불을 가리지 않는 맹렬한 공격은 절대로 맹목적인 모험이 아니었다. 그는 싸움이 벌어지면 강타하기를 주저하지 않았으나, 승리를 확보하기 위하여 신중을 기하는 점에 있어서는 넬슨(Nelson)과 공통된 점이 있었다.……중략……영국사람으로서는 넬슨과 어깨를 견줄 사람이 있다는 것을 시인하기란 항상 어렵다. 그러나 만일 그렇게 인정할 만한 인물이 있다면 그는 한번도 패배한 일이 없고 전투중에 전사한 이 위대한 동양의 해군사령관이라는 것은 틀림없는 것이다.”라고 평하였다.

그가 전사한 데 대하여는 후대인들의 많은 의문을 자아내고 있지만, 그것은 어디까지나 추리에 불과한 것이며 확실한 근거는 없다. 그는 글에도 능하여 ≪난중일기 亂中日記≫·시조(時調) 등의 뛰어난 작품을 남겼으며, 특히 진중(陣中)에서 읊은 시조들은 우국충정이 담긴 걸작품으로 꼽히고 있다.

그가 전사했다는 소식이 조정에 전해지자 선조는 관원을 보내 조상하고 우의정에 추증하였다. 1604년 선무공신(宣武功臣) 1등에 녹훈되고 덕풍부원군(德豊府院君)에 추봉되었으며, 좌의정에 추증, 1793년(정조 17) 다시 영의정이 더해졌다.

묘는 충청남도 아산시 음봉면 어라산(於羅山)에 있으며, 왕이 친히 지은 비문과 충신문(忠臣門)이 건립되었다. 충무의 충렬사(忠烈祠), 순천의 충민사(忠愍祠), 아산의 현충사(顯忠祠) 등에 제향하였는데, 이 중에 현충사의 규모가 가장 크다.

현충사는 조선 숙종연간에 이 고장의 유생들이 그의 사당을 세울 것을 상소하여 1707년(숙종 33)에 사액(賜額), 현충사가 입사(立祠)되었다.

그 뒤 일제강점기 때에 동아일보사가 주관하여 전국민의 성금을 모아 현충사를 보수하였고, 제3공화국 때 대통령 박정희(朴正熙)의 특별지시에 의하여 현충사의 경역을 확대, 성역화하고, 새로이 전시관을 설치하여 종가에 보존되어 오던 ≪난중일기≫와 그의 유품 등을 전시하였다.

그리고 그의 일생과 중요 해전을 그린 십경도(十景圖)가 전시되어 있다. 시호는 충무(忠武)이다. 저서로는 ≪이충무공전서≫가 전한다. 또, 그를 대상으로 삼은 작품으로는 신채호(申采浩)의 〈이순신전 李舜臣傳〉 등이 있으며, 〈성웅 이순신〉이라는 제목으로 영화가 제작되어 그의 행적과 공로를 일반에 널리 알리기도 했다.

≪참고문헌≫ 宣祖實錄

≪참고문헌≫ 宣祖修正實錄

≪참고문헌≫ 正祖實錄

≪참고문헌≫ 西厓集

≪참고문헌≫ 燃藜室記述

≪참고문헌≫ 亂中雜錄

≪참고문헌≫ 李忠武公全書

≪참고문헌≫ 宣廟中興誌

≪참고문헌≫ 亂中日記草

≪참고문헌≫ 懲毖錄

≪참고문헌≫ 明史

≪참고문헌≫ 脇坂家傳記

≪참고문헌≫ The Influence of the Sea on the Political History of Japan(G.A.Ballard, New York, E.P.Company, 1921)

≪참고문헌≫ 忠武公縱橫談(李殷相, 思想界, 1955)

≪참고문헌≫ 聖雄李忠武公論(千寬宇, 韓國史의 再發見, 一潮閣, 1974)

≪참고문헌≫ 李舜臣(崔永禧, 韓國의 人間像 2, 新丘文化社, 1973)

≪참고문헌≫ 李舜臣(崔碩男, 韓國人物大系 3, 博友社, 1972)

≪참고문헌≫ 文化財大觀-史蹟篇 下-(文化財管理局, 1976)

/네이트 백과사전

뛰어난 전략가, 소통의 리더십 '이순신'

|

|

|

|

|

|

최근 관련 기사

|

|

동상에 얽힌 사연들, 알고 계신가요?

|

|

|

|

|

|

최근 관련 기사

|

|

세계 최초의 돌격용 철갑전선 ‘거북선’

|

|

|

|

|

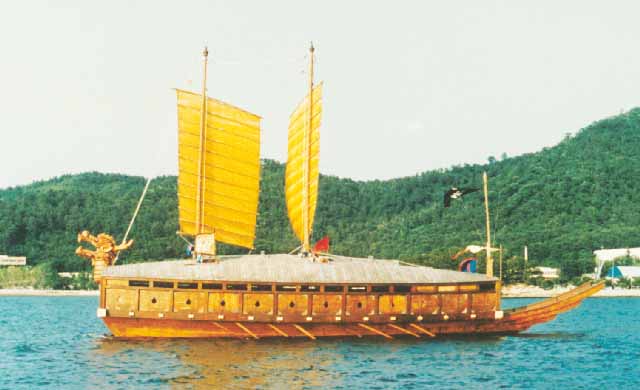

이순신 장군의 원형 거북선과 유사하다는 기록이 남아 있는 이충무공전서의 통제영 거북선 그림 |

1979년에 건조를 시작해 1980년에 제작 완료한 해군사관학교의 1대1 크기 복원 거북선 |

|

1970년대 제작한 민족기록화 시리즈 중 한산해전도. 거북선이 가장 앞서 적선에 돌격하고 있다.

|

거북선의 발명자는 누구였나?

|

|

|

|

1979년 작성한 설계도에 따라1999년 다시 제작한 해군사관학교의 1대1크기 거북선 모형 |

해군사관학교 1대1 크기 거북선 복원 모형이 진해만을 항해하고 있는 모습 |

|

'인물' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] `내쇼날’창업자 마쓰시다를 만든 시련 (0) | 2013.04.05 |

|---|---|

| [스크랩] 1955.03.11 페니실린 발견 알렉산더 플레밍 사망 (0) | 2013.04.05 |

| [스크랩] 2010.03.11 `무소유` 법정 스님 입적 (0) | 2013.04.03 |

| [스크랩] 1971.03.11 유한 창업주 유일한 타계 (0) | 2013.04.03 |

| [스크랩] 1938.03.10 안창호 선생 서거 (0) | 2013.04.03 |