안중근 [安重根]

한말의 교육가이자 의병장이면서 의사(義士)인 안중근은 1879년(고종 16) 에 황해도 해주에서 태어나

1910년(융희 4) 뤼순[旅順]에서 순국하였다.

1907년 이전에는 교육운동과 국채보상운동 등 계몽운동을 벌였고,

그 뒤 러시아에서 의병활동을 하다가 1909년 초대조선통감이었던

이토히로부미[伊藤博文]를 조선침략의 원흉으로 지목하여 하얼빈[合爾濱]에서 사살했다.

안중근 의사의 독립운동정신은 다음 세 가지로 요약할 수 있다.

첫째, 국가독립이다.

국권회복을 위해, 안중근 의사는 의병부대를 이끌고 국내진공작전(國內進攻作戰)을 전개하였으며,

대한국(大韓國) 의병(義軍) 참모중장(參謀中將)의 자격으로 하얼빈에서 독립전쟁을 일으켜 국적(國賊) 이토 히로부미(伊藤博文)를 사살하였다.

둘째, 사회정의이다.

민권과 자유가 신장되는 정의로운 사회를 위해, 안중근 의사는 백성들에게 폭정을 일삼는 정의롭지 못한 국가권력은 물론,

정교(政敎) 분리를 주장하며 독립운동마저 파문으로 금했던 종교권위에 맞서 과감히 항거하였다

셋째, 동양평화입니다.

동양평화를 위해, 안중근 의사는 한국에 이어 만주까지 침략의 손길을 뻗치고 있는 이토 히로부미를 저격하였으며,

옥중에서 순국 직전까지『동양평화론』을 저술하여 동양평화의 근본 정신을 밝히고자 하였다.

출생 및 초년기

황해도 해주부 수양산 아래에서 현감 안인수의 손자이자 진사 안태훈의 장남으로 태어났다.

그의 집안은 천주교 성당 건축에 참여할 정도로 독실한 신앙심을 갖고 있었기 때문에

안중근 자신도 1895년 천주교학교에 입학하여 신학과 프랑스어를 배웠다.

태어날 때 배에 검은 점이 7개가 있어서 북두칠성의 기운으로 태어났다는 뜻으로 어릴 때에는 응칠(應七)이라 불렀는데,

이 이름을 해외에 있을 때 많이 사용했다.

1884년 갑신정변 이후 개화당의 일원이었던 아버지가 황해도 신천군 두라면 청계동으로 피신했다.

이곳에서 아버지가 세운 서당에서 공부를 했으나 사서오경에는 이르지 못하고 〈통감〉 9권까지만 마쳤다고 한다.

말타기와 활쏘기를 즐겼고, 집 안에 자주 드나드는 포수꾼들의 영향으로 사냥하기를 즐겨 명사수로 이름이 났다.

1894년 갑오농민전쟁이 일어나 해주감사의 요청으로 아버지가 산포군(山砲軍)을 조직해 농민군을 진압할 때 참가하여, '

박석골전투' 등에서 기습전을 감행, 진압군의 활동에 큰 도움을 주었다.

1895년 아버지를 따라 천주교에 입교하여 토마스[多默]라는 세례명을 받았다.

천주교를 통해서 신학문에 관심을 가졌으며 신부에게 프랑스어를 배우기도 했다.

한때 교회의 총대(總代)를 맡았고 뒤에 만인계(萬人契:1,000명 이상의 계원을 모아 돈을 출자한 뒤 추첨이나 입찰로 돈을 융통해주는 모임)의 채표회사(彩票會社:만인계의 돈을 관리하고 추첨을 하는 회사) 사장을 지냈다.

17세에 결혼해 2남 1녀를 두었다.

계몽운동 및 의병활동

1905년 을사조약이 체결되자 국권회복운동을 하기 위해 상하이[上海]로 갔으나 기대를 걸었던

상하이의 유력자들과 천주교 신부들로부터 협조를 거절당하고 이무렵 아버지가 죽어 다시 돌아왔다.

1906년 3월에 이사한 평안남도 진남포에서 석탄상회를 경영하다가 이를 정리하고

삼흥학교(三興學校:뒤에 五學校로 개명)를 설립하여 교육운동을 시작했다.

곧이어 천주교 계열인 남포 돈의학교(敦義學校)를 인수했다.

1907년에는 전국적으로 전개되던 국채보상운동에 적극 호응하여 국채보상기성회 관서지부장으로 활동했다.

1907년 고종의 강제퇴위와 한일신협약의 체결, 군대해산에 따라 전국적으로 의병이 일어나자

독립전쟁준비가 필요하다는 생각으로 강원도에서 의병을 일으켰다.

일본군과 싸우다가 국외에서 의병부대를 창설하기 위해서 블라디보스토크로 가서

계동청년회(啓東靑年會)의 임시사찰(臨時査察)이 되었다.

이곳에서 이범윤(李範允)을 만나 의병부대의 창설을 협의하는 한편,

엄인섭(嚴仁燮), 김기룡(金起龍) 등과 함께 의병부대 창설의 준비단체인 동의회(同義會)를 조직하고

최재형(崔在亨)을 회장으로 추대했다.

이들은 연해주의 한인촌을 돌아다니며 독립전쟁과 교육운동의 필요성을 설득하고 의병을 모았다.

의병지원자가 300여 명이 되자 이범윤을 총독, 김두성(金斗星)을 대장으로 추대하고 참모중장이 되었다.

이때부터 두만강 부근의 노브키에프스크를 근거지로 훈련을 하면서 국내진공작전을 준비했다.

1908년 6월에 특파독립대장 겸 아령지구군사령관으로 함경북도 경흥군 노면에 주둔하던 일본군 수비대를 격파했다.

그뒤 본격적인 국내진공작전을 감행하여 함경북도 경흥과 신아산 부근에서 전투를 벌여 전과를 올렸으나,

얼마 후 일본군의 기습공격을 받아 처참하게 패배했다.

이때 기습공격을 받은 이유는 다른 사람들의 반대에도 불구하고 전투에서 사로잡은

일본군 포로를 국제공법에 의거해서 석방해주었기 때문이라고 한다.

블라디보스토크로 돌아와 의병을 다시 일으키려고 했으나 많은 사람들의 비판을 받고 부대는 해체되었다.

이토 히로부미 (伊藤博文)저격사건

1909년 3월 2일 노브키에프스크에서 함께 의병활동을 하던

김기룡, 황병길,강기순·유치현·박봉석·백낙규·강두찬·김백춘·김춘화·정원식 등

12명이 모여 단지회(斷指會:일명 단지동맹)라는 비밀결사를 조직했다.

그는 침략의 원흉 이토 히로부미를 암살하기로 하고 3년 이내에 성사하지 못하면 자살로 국민에게 속죄한다고 맹세했다.

9월 블라디보스토크의 〈원동보 遠東報〉와 〈대동공보 大東共報〉를 통해 이토가

북만주 시찰을 명목으로 러시아의 대장대신(大藏大臣) 코코프체프와 회견하기 위하여 온다는 정보를 입수했다.

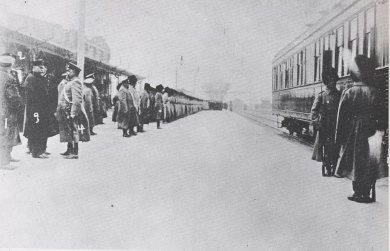

기차역에서 기다리는 러시아 수비대

열차에서 내려 손을 내미는 이토히로부미

하얼빈과 채가구(蔡家溝)를 거사장소로 설정하고, 채가구에 우덕순과 조도선을 배치하고 그는 하얼빈을 담당했다.

10월 26일 하얼빈 역에서 이토가 코코프체프와 열차에서 회담을 마친 뒤 러시아 의장대를

사열하고 환영군중 쪽으로 가는 순간 권총을 쏘아, 이토에게 3발을 명중시켰다.

이어서 하얼빈 총영사 가와카미[川上俊彦], 궁내대신 비서관 모리[森泰二郞], 만철(滿鐵) 이사 다나카[田中淸太郞] 등에게

중경상을 입힌 뒤 '대한만세'를 외치고 현장에서 체포되었다.

러시아 검찰관의 예비심문과 재판과정에서 한국의병 참모중장이라고 자신을 밝히고,

이토가 대한의 독립주권을 침탈한 원흉이며 동양평화의 교란자이므로 대한의용군사령의 자격으로 총살한 것이며

안중근 개인의 자격으로 사살한 것이 아니라고 거사동기를 밝혔다.

러시아 관헌의 조사를 받고 일본측에 인계되어 뤼순 감옥으로 옮겨졌다.

관동도독부 지방법원에서 여러 차례의 재판을 받는 동안

"나는 의병의 참모중장으로 독립전쟁을 했고 참모중장으로서 이토를 죽였으니

이 법정에서 취조받을 의무가 없다"라고 재판을 부정하고,

자신을 전쟁포로로 취급하여 줄 것을 요구했다.

또한 일본검찰에게 이토의 죄상을 15가지를 아래와 같이 주장하고 자신의 정당성을 밝혔다.

조선의 민 황후를 시해한 죄요.

조선의 황제를 폐위시킨 죄요.

조약과 7 조약을 강제로 맺은 죄요.

무고한 조선인들을 학살한 죄요.

정권을 강제로 뺏은 죄요.

철도, 광산, 산림, 천택을 강제로 뺏은 죄요.

군대를 해산시킨 죄요.

교육을 방해한 죄요.

조선인들의 외국 유학을 금지시킨 죄요.

교과서를 압수하여 불태워 버린 죄요.

조선인이 일본인의 보호를 받고자 한다고 세계에 퍼뜨린 죄요.

현재 조선과 일본 사이엔 전쟁이 쉬지 않고 [청일/중일전쟁] 살육이 끊이지 않는데,

태평 무사한 것처럼 그대들의 일왕을 속인 죄요.

동양 평화를 깨뜨린 죄요.

그대들 일왕의 父王 죽인 죄다!

당시 국내외에서는 변호모금운동이 일어났고 안병찬과 러시아인 콘스탄틴 미하일로프,

영국인 더글러스 등이 무료변호를 자원했으나 일제는 일본인 관선변호사

미즈노[水野吉太郞]와 가마타[鎌田政治]의 변호조차 허가하지 않으려 했다.

1910년 2월 14일 사형선고를 받고 3월 26일 뤼순 감옥에서 사형당했다.

그의 유해는 아직도 발굴치 못했다.

같이 거사한 우덕순은 징역 3년, 조도선과 유동하는 각각 징역 1년 6개월을 선고받았다

하얼빈에서의 안중근의 행적

안의사가 하얼빈에 머무른 것은 10박11일이다.

안의사가 하얼빈에 남겨놓은, 짧지만 영원한 발자취를 다시 더듬어본다.

1909년 10월22일(하얼빈 도착)

안중근 의사가 처음 하얼빈역을 찾은 것은 오후 9시15분.

안의사는 우덕순(禹德淳·33)과 함께 그동안 활동하던 러시아 블라디보스토크를 떠나 하얼빈에 온 것이다.

열차가 쑤이펀허(綬芬河)에 1시간 남짓 정차할 동안 그곳에서 독립 활동을

지원해주던 한의사 유경(劉京)의 집을 찾아가 러시아어에 능통한 그의 아들 유동하(劉東夏·18)를 함께 데리고 왔다.

안의사 일행은 열차에서 내려 마차로 10여분 거리에 있는 김성백(金成白·32)의 집을 찾았다.

김성백은 당시 러시아 국적을 가지고 있으면서 재 하얼빈 한국민회 회장을 맡고 있었다.

유동하의 누이동생과 김성백의 막내 동생이 약혼한 사이였고 안의사와도 일면식이 있었다.

김성백의 집은 레스나이가 28호다. ‘레스나이’는 러시아어로 ‘삼림’ ‘삼림지대’라는 뜻으로 당시 목재 가공소가 있어 이런 이름이 붙었다.

지금은 삼림가(森林街)로 이름이 바뀌어 있었다.

삼림가 28호는 없어지고 대신 하얼빈시 위생학교가 들어서 있었다.

80년대 도심 재개발로 예전의 모습은 찾아볼 수 없다.

당시 김성백의 집은 울타리가 있는 목재로 된 단층집이었다.

안의사는 이 집에서 의거때까지 머물면서 거사 계획을 짰다.

1909년 10월23일(거사 준비 시작)

안의사는 아침에 시내 구경을 한다며 우덕순, 유동하와 함께 거리로 나왔다.

삼림가 28호 앞길은 지금도 왕복 2차선의 좁은 길이다.

집을 나오면 당시 하얼빈 시내 유일한 공원인 하얼빈 공원(지금의 자오린 공원)이 왼쪽에 자리잡고 있다.

안의사는 이들과 이발소에 가서 머리를 깎고 사진관에 들러 기념 사진을 찍었다.

의거를 앞두고 마음의 준비를 한 것이다.

하얼빈 공원 서문에서 남북으로 관통된 거리 건너편에는 한국사람들이 집중적으로 모여 사는 고려가(高麗街·지금은 서8도가)가 있었다.

당시 하얼빈 인구는 2만명이었고 한국인은 268명이 살고 있었다.

고려가에는 한국인 초등학생 40여명이 다니는 동흥소학(東興小學)이 있었다.

안의사는 오후에 동흥소학을 찾아가 이 학교 교사이며 블라디보스토크에서 발행되는

신문 대동공보(大東共報·海潮新聞의 후신)의 하얼빈 지국장을 맡고 있던 김형재(金衡在)를 찾았다.

러시아어에 능통하고 뜻을 같이하는 동지 조도선(曺道善)이 학교 부근의 김성옥(金成玉) 집에 머물고 있었기 때문이다.

김성백의 집에서 안의사는 ‘장부가 세상에 처함이여, 그 뜻이 크도다’로 시작하는 ‘장부가(丈夫歌)’를 읊으며 거사 의지를 다졌다.

지금은 동흥소학이나 김성옥 집의 흔적은 없다.

모두 빌딩이 들어선 도심 거리로 바뀌었다.

동흥소학의 후신인 도리(道里) 조선족 중점소학은 지금 이웃에 있는 경위 4도가(經緯四道街)로 이전했다.

이영수(李英秀) 교장은 “학생들이 안중근 의사가 직접 찾은 학교라는 점에 커다란 자부심을 느끼고 있다”고 말했다.

1909년 10월24일(거사 장소 이동)

아침 일찍 일어난 안의사와 우덕순은 김성백의 집에서 걸어서 2~3분 거리의 하얼빈 공원에 들어갔다.

이들은 느릅나무가 우거진 공원 안을 산보하면서 거사 계획을 세밀히 검토했다.

안의사가 하얼빈 공원을 찾은 것은 불과 며칠이지만 깊은 인상을 받았던 것으로 보인다.

그는 뤼순 감옥에서 순국하기 직전 유언을 통해 “유해를 하얼빈 공원에다 묻어달라”며

“조국이 독립하면 그때 유해를 가져가달라”고 당부했다.

(이 같은 유언에도 불구, 그의 유해는 1910년 3월26일,

순국한 날 밤에 일본인 간수들이 뤼순 감옥 근처에 몰래 파묻어 현재도 행방을 찾을 길이 없다)

안의사와 우덕순은 공원에서 상의한 끝에 하얼빈을 떠나 차이자거우(蔡家溝)로 가기로 했다.

창춘(長春)에서 오는 이토 히로부미가 하얼빈에 못미쳐 차이자거우 역에 내릴 가능성에 대비해서였다.

또 이토가 탄 특별열차에 대한 동향 탐지 목적도 있었다.

오전 9시 안의사는 유동하를 하얼빈에 남게 하고 우덕순, 조도선과 함께 차이자거우로 떠났다.

낮 12시쯤 차이자거우에 도착한 뒤 역 승무원을 통해 이토가 탄 특별열차가

모레(10월26일) 오전 6시에 도착한다는 소식을 알아냈다.

안의사 일행은 역 구내 러시아인이 경영하는 잡화점의 주인집에서 하룻밤을 지냈다.

1909년 10월25일(다시 하얼빈으로)

안의사 일행은 오전에 다시 한번 거사 계획을 점검했다.

그러나 이토가 탄 특별열차가 지나가는 시간이 문제였다.

안의사는 이토가 열차에서 내린다해도 오전 6시라는 시간이면 날이 어두워 거사하기가 쉽지 않다는 판단을 내렸다.

결국 안의사는 하얼빈에서 거사를 하고 만일의 경우에 대비,

우덕순과 조도선은 차이자거우에 남아 기회를 엿보기로 했다.

안의사는 혼자서 낮 12시 열차를 타고 하얼빈으로 되돌아갔다.

그는 김성백의 집에서 거사 날이 밝기를 차분하게 기다렸다.

안중근의 사상

안중근은 한말 계몽운동 계열의 근대화론에 영향을 받아 계몽운동에 참여하면서도

일제에 대한 폭력투쟁, 즉 의병활동으로 활동의 영역을 넓혀갔다.

그의 사상을 일면이나마 보여주는 것이 감옥에 있을 때 집필한 〈동양평화론 東洋平和論〉이다.

이 글은 서론 부분만 있지만 그의 사상과 활동의 연관성을 어느 정도 보여주고 있다.

그는 당시의 세계정세를 약육강식의 풍진시대로서 서양세력이 동양에 뻗쳐오는 시기로 보았다.

그러므로 동양민족이 일치단결하여 서양세력의 침략을 극력 방어하는 것이 가장 중요한 임무라고 보았다.

따라서 동양평화를 위하여 서양의 동양침략인 러일전쟁 때

"동양평화를 유지하고 한국독립을 공고히 한다"고 내건 일본의 명분은 올바른 것이었으며,

이때 한민족이 일본을 지원한 것은 매우 잘한 일이라고 평가했다.

그러나 일본은 러일전쟁에서 승리한 뒤 동양평화의 약속을 깨뜨리고 한국의 국권을 빼앗았기 때문에

한국의 원수가 되었으며 이에 한국인들은 독립전쟁을 벌이게 된 것으로,

동양평화를 실현하고 일본이 자존(自存)하는 길은 한국의 국권을 되돌려 주고

만주와 청나라에 대한 야욕을 버린 뒤 서로 독립한 3국이 동맹하여

서양세력의 침략을 막고 나아가 개화의 역(域)으로 진보(進步)하여

구주와 세계각국과 더불어 평화를 위해 진력해야 한다고 했다.

이 글은 당시 일본이 주장하고, 계몽운동자들의 일부가 가지고 있던 서양에 대응하는

동양세력의 단결을 주장하는 '동양주의'적인 입장을 보여준다.

그러나 일제의 침략이 가시화된 1905년 이후 대부분의 계몽운동자들이

일제에 대한 투항의 모습을 보인 것과 달리 폭력투쟁으로 나아간 것은 안중근 사상의 특징이라고 할 수 있다.

김구와의 인연

김구가 동학난에 참여했다가 실패한 후 안중근의 아버지 안진사의 청학동으로

이사하여 살게 되었을 때 처음 대면하였으며, 김구는 그가 총으로 사냥을 잘하며 남자다왔다고 평가하였다.

또한 이토 히로부미 암살 후 그의 부인 등의 유족을 김구가 돌보았으며 안중근의 동생인 안공근은 상해에서 김구의 도움을 많이 받았다.

안중근 연보

1879년 9월 2일: 황해도 해주부 광석동에서 부 안태훈 모 백천조씨 사이에서 출생.

1894년: 16세에 김아려와 혼인. 김구와의 첫 만남.

1896년: 부친 안태훈이 천주교에 입교.

1897년: 19세에 천주교에 입교.

1898년~ 1904년: 천주교 전교 사업. 천주교대학 설립을 추진하였으나 불발.

1905년: 부친 안태훈 사망

1906년: 삼흥학교, 돈의학교를 운영하였으며 서북학회에 가입.

1907년: 석탄회사 삼합의 설립하였으나, 같은해 8월1일 군대해산 때 국외망명.

1908년: 대한의병 참모중장으로 국내진공작전.

1909년: 단지동맹 결성(동지 11명).

1909년 10월 26일: 거사

1910년 2월 14일: 일본제국 재판부는 안중근에게 사형을 선고.

1910년 3월 26일: 오전 10시 순국.